![Zorrilla en calle Huertas. Madrid (Foto propia) Zorrilla en calle Huertas. Madrid (Foto propia)]()

“El silencio era absoluto: el público, el más a propósito y el mejor preparado; la escena solemne y la ocasión sin par. Tenía yo entonces una voz juvenil, fresca y argentinamente timbrada, y una manera nunca oída de recitar, y rompí a leer…, pero según iba leyendo aquellos mis tan mal hilvanados versos, iba leyendo en los semblantes de los que absortos me rodeaban, el asombro que mi aparición y mi voz les causaba.” (José Zorrilla ante la tumba de Mariano José de Larra)

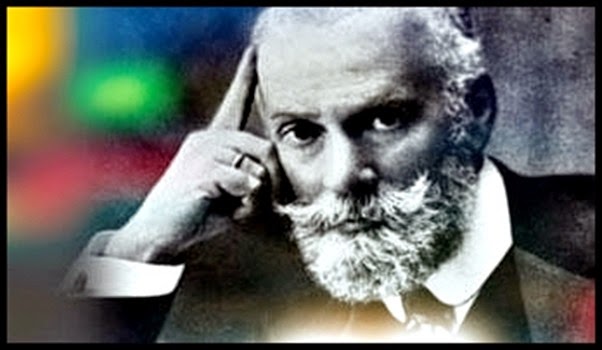

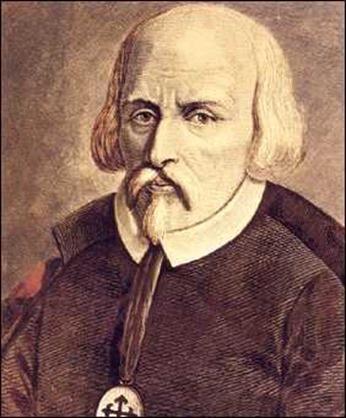

Mariano José de Larra murió de un tiro en la cabeza en su casa de la calle Santa Clara de Madrid, muy cerca del Teatro Real y mucho más de la iglesia de Santiago, adonde lo trasladaron no sin problemas por tratarse de un suicida. Fue enterrado el día 15 de febrero de 1837 en el Cementerio de Fuencarral, situado entre las calles San Bernardo, Magallanes, Arapiles, Rodríguez Sampedro y las plazas del Conde del Valle de Suchil y Quevedo. Aquel macro cementerio desapareció y sobre él se trazaron calles y urbanizaciones. Larra fue rescatado a tiempo. Otros escritores más recientes como Alejandro Sawa se perdieron entre obras y desescombros. Larra hoy es admirado en un mausoleo de hombres ilustres en el cementerio de la Sacramental de San Justo, situado en el Paseo de la Ermita del Santo, al otro lado del Manzanares. La concurrencia era mucha con presencia de destacadas personalidades de la política, la literatura y las artes. Un poeta y escritor descendía a la tumba cuando otro se daba a conocer en presencia del muerto. Era el vallisoletano José Zorrilla, vecino de Madrid desde hacía algunos años, que vivió y murió en la calle Santa Teresa, a unos pasos de las plazas de Santa Bárbara y de Alonso Martínez.

![Mariano José de Larra Mariano José de Larra]()

Prólogo de José Zorrilla a Recuerdos del tiempo viejo: “La primera carta del bravo José Velarde me dio pie para contar lo pasado en el cementerio al borde de la tumba de Larra: y por este recuerdo, como quien tira de un hilo de una madeja enredada, fui yo tirando de mis pobres recuerdos del tiempo viejo, hasta formar con ellos el mal devanado ovillo de lo contenido en este libro. Viejo e ignorante, no supe escribir más que mis personales memorias: los lectores de El Imparcial, tal vez sorprendidos de leerme en prosa, tal vez pagados de la anticuada construcción de la mía, y acaso más que de lo que yo en ella decía, de la ingenuidad algo infantil con que yo lo iba diciendo, encontraron entretenidos mis artículos del TIEMPO VIEJO: unos porque refrescaban los suyos, y otros, porque no habiendo alcanzado la época de que en ellos hablo, o lo que en ellos traigo a cuento ignoraban, o lo habían oído contar de muy diferente modo.”

José Velarde al poeta José Zorrilla

“Era la tarde del 15 de febrero de 1837. En el cementerio de la puerta de Fuencarral, un numeroso concurso se apiñaba en derredor de un joven desconocido, delgado, pálido, de larga cabellera y expresivos ojos, que, acongojado y convulso, leía, ante un féretro adornado con una corona de laurel, una sentida poesía. El concurso lo formaba todo el Madrid artístico; el féretro encerraba el cadáver de Larra; el poeta era Zorrilla. Aquella tarde fría y nebulosa fué solemne; vió la conjunción de dos crepúsculos. Un sol se alzaba en el oriente de la literatura al hundirse otro sol en el ocaso. A los desgarradores acentos de «La noche buena del poeta», de Fígaro, último canto del cisne moribundo, cuyos ecos aún estremecían el aire, se unieron los acordes del arpa de Zorrilla, primeros cantos de la alondra al alba.

España, al perder al más grande de sus críticos, encontró al más popular de sus poetas. Desde aquel día, la Fama fatigada va dando a todos los vientos el nombre del vate inmortal. Desde aquel día, sus estrofas sublimes palpitan en todos los labios, y, como la voz divina, despiertan la inspiración en el alma de la juventud y la lanzan a la vida del arte. Poeta formado de las entrañas de su pueblo, sus ideas, sus sentimientos, aunque universales por lo que tienen de humanos, son ante todo españoles; tanto que, al vibrar su lira, nos parece escuchar el acento de la patria. Vario y múltiple en sus concepciones y en la manera de expresarlas, ora arrebatado, elocuente y profundo, ora tierno, sencillo y vulgar, siempre ameno, siempre inesperado, siempre poeta, pulsa todas las cuerdas y se reviste, como Proteo, de todas las formas para llegar a todos los corazones.

![José Zorrilla José Zorrilla]()

Tiene su poesía algo de la ola que se hace espuma, de la luz que se quiebra en colores, de la flor que se disuelve en aroma, algo, en fin, de lo bello, inmaterializándose para confundirse en lo infinito; y es, que así como la larva ha de trocarse en mariposa para volar, la poesía ha de espiritualizarse para subir al cielo, que es su patria verdadera. Hay una poesía que jamás envejece, que no puede morir, que halla eco en todas las almas y hace latir al unísono todos los corazones; lenguaje universal que entienden el niño y el viejo, el ignorante y el sabio, y es la poesía de la naturaleza. Y la naturaleza es la musa de Zorrilla, le da sus colores, le presta sus armonías y encarna en sus versos que nos repiten los gemidos del lago, las endechas del ruiseñor, los estremecimientos del trueno, y nos pintan la nube que se tornasola, la espuma que bulle y el árbol que florece. Zorrilla ha sido anatematizado por los retóricos, que jamás han previsto a los poetas ni los han comprendido, preciándose de las medianías que siguen sus reglas y odiando al genio que las deshace. Siguió cantando el poeta y cayeron en el olvido las odas ampulosas, frías y limadas, y surgió la poesía del sentimiento y se ensancharon los horizontes del arte.

¡Siempre la misma lucha entre el sabio y el poeta, y siempre el poeta vencedor! Las murallas que guardan lo desconocido son de cristal para el genio que penetra en el fondo de lo insondable. La obra del sabio es perfectible, la del genio perfecta; aquél aprecia los pormenores, éste abarca el conjunto; el uno halla, el otro crea; el sabio, para meditar, se inclina hacia la tierra; el poeta , cuando canta, mira al cielo; y es que el uno no va más allá de lo humano, y el otro se remonta a lo divino. Zorrilla venció. Hoy todos le respetan. Ni la envidia le muerde, pues ni arrastrándose puede escalar la montaña de laureles que le sirve de pedestal. ¿Y cómo no respetarle, si las doradas ilusiones, los dulces recuerdos y los sueños juveniles de nuestras dos últimas generaciones, están iluminados por el fuego de la inspiración del gran poeta? Sí; sus versos fueron lo primero que balbucearon después de las plegarias maternales; y aquellas impresiones, como el troquel en el metal, han dejado un sello imborrable en las almas.

Poeta de la tradición, a su mágico acento, los héroes castellanos se alzan de sus sepulcros de piedra apercibidos al combate; desfila la comunidad por el claustro sombrío de la gótica abadía, salmodiando sus preces al rayo misterioso de la luna; aparece el castillo feudal entre los riscos y breñas de la montaña; se coronan de arqueros las almenas, suspira la hermosa castellana al escuchar la enamorada trova; baja rechinando el puente levadizo para dar hospitalidad al peregrino, y el terrible señor de la horca y cuchillo apresta su mesnada o se lanza venablo en mano, azuzando la jauría por el bosque enmarañado, persiguiendo al colmilludo jabalí. Ahora surgen la tapada, el rodrigón ceñudo, la dueña mediadora y el doncel galanteador; ahora se acuchillan en la tortuosa callejuela dos rondadores de una misma dama, a la luz mortecina de un retablo, o bien de la zambra, y el sarraceno corre la polvora, y, como el sol entre nubes, asoma al calado ajimez la hermosísima sultana esclareciendo el día con la luz de sus ojos.

¡Qué poder el del genio! En vano curiosos eruditos e historiadores concienzudos se afanan en dar a conocer el verdadero carácter de Don Pedro de Castilla, en probar la muerte del rey Don Sebastián en el inhospitalario suelo de África, y en negar la vida borrascosa de Mañara, o sea de D. Juan Tenorio. ¿Quiénes les han de creer? Para el pueblo, para todo el mundo, no hay más Don Pedro de Castilla que el del Zapatero y el Rey, ni otro Don Sebastián que el de Traidor, inconfeso y mártir, y D. Juan Tenorio fué sevillano y mató al Comendador, y amó a D.a Inés, y cenó con los muertos y se fué a la gloria; porque no ha habido, ni hay, ni habrá jamás verdades más creídas, más amadas y más libres del olvido que las creaciones del genio.

Las obras de Zorrilla vivirán siempre. El fuego de la inspiración, que algunos creen fuego fatuo, es como la lava que se endurece y adquiere la consistencia del bronce para resistir al tiempo. A más, que la mano del «Cristo de la Vega», al desclavarse para jurar, decretó la inmortalidad de nuesto poeta. ¿Cómo premia la patria los merecimientos de su esclarecido hijo? Hoy que la edad le agobia y el trabajo le fatiga, le ha retirado la modesta asignación con que vivía y lo ha abandonado a la miseria, sin duda para que ciña a un tiempo a sus sienes la corona de laurel de la poesía y la de espinas del martirio.”

José Zorrilla al poeta José Velarde

“Comienzo a apercibirme, mi buen amigo Sr. Velarde, de que es más difícil de lo que creí la tarea que me he impuesto ahora, y de que hemos andado poco acertados en dar publicidad a estas mis cartas. Agloméranse en mi memoria, según las voy escribiendo, tantos pormenores, imposibles de suprimir si he de hacerme comprender; pasábanme tantas y tales cosas, y pasaba yo por tales y tan estrechos pasos y pasadizos en los días de la muerte y del entierro de Larra, que me temo que ni la benevolencia del director y de la redacción de El Imparcial para conmigo, ni la paciencia de sus lectores, quieran pasarme el importuno relato de tan íntimos y personales recuerdos. Mas como quiera que ya es tarde para volverme atrás, voy a pasar a la carrera por sobre todos estos tan resbaladizos pasos; e imponiéndome esta tarea como una penitencia pública, seré claro y sincero en mi narración, para que mi claridad y sinceridad prueben a lo menos lealtad y modestia: probando que en la altura a que me ha elevado el favor público, no he perdido nunca de vista ni la nada en que yo nací ni el polvo de que aquél me levantó.

Sigo, pues, adelante con mis recuerdos. Habíase venido a Madrid, siguiendo mi mal ejemplo, mi grande amigo Miguel de los Santos Álvarez, en cuya casa pasé la noche que en Valladolid me detuve en mi fuga de la mía paterna, y único confidente de los secretos de mi corazón. Llevaba yo en éste dos afanes y dos esperanzas, que en un solo afán y en una esperanza sola se confundían: mi primer amor a una mujer, y la esperanza de conseguirla, y el amor a mi padre y la esperanza de sepultar su enojo bajo una montaña de laureles. Soñaba yo con una fama y una gloria tales, que obligaran a aquella mujer y a mi padre a tenderme sus brazos a un tiempo, asombrados y deslumbrados por el resplandor de mi nombradía. ¿Quién no delira a los diez y nueve años? Álvarez estaba en Madrid con consentimiento de su familia hacía muy pocos días, y yo pasaba las noches en la bohardilla de mi pobre cestero; las mañanas en el hospedaje de Álvarez, el centro de los días en la Biblioteca Nacional, y las tardes y primeras horas de la noche vagando con Álvarez por las calles de la corte, como golondrinas nuevas que buscan por vez primera sitio en que colgar su nido en una tierra desconocida.

Y aconteció que entre las personas con quienes un día tropezamos en la Biblioteca, acertó a ser una la de un italiano al servicio del infante Don Sebastián, llamado Joaquín Massard, quien con su hermano Federico andaba bien admitido por las tertulias y reuniones, que con su canto y alegre carácter amenizaban: el Joaquín y el Federico poseían dos deliciosas voces, de tenor el uno y de barítono el otro. Abordónos Joaquín Massard, que por Pedro Madrazo nos conocía, y nos dió de repente la noticia de que Larra se había suicidado al anochecer del día anterior. Dejónos estupefactos semejante noticia, y asombróle a él que ignorásemos lo que todo Madrid sabía, e invitónos a ir con él a ver el cadáver de Larra depositado en la bóveda de Santiago. Aceptamos y fuimos. Massard conocía a todo el mundo y tenía entrada en todas partes. Bajamos a la bóveda, contemplamos al muerto, a quien yo veía por primera vez, a todo nuestro despacio, admirándonos la casi imperceptible huella que había dejado junto a su oreja derecha la bala que le dio muerte; cortóle Álvarez un mechón de cabellos y volvímonos a la Biblioteca, bajo la impresión indefinible que dejaban en nosotros la vista de tal cadáver y el relato de tal suceso.

Aquí tengo que advertir a usted, mi querido Velarde, que no volvíamos a la Biblioteca por nuestro afán de estudiar, sino porque siendo el hospedaje de Álvarez y la bohardilla de mi cestero estancias muy poco agradables para pasar el día, y estando la Biblioteca muy bien esterada y caldeada, pasábamos en ella todas las horas que estaba abierta, como hidalgos poco acomodados, en el abrigado alcázar de un opulento amigo que generosamente a los suyos lo franqueara. A nuestra vuelta halléme allí con un condiscípulo del colegio, quien enterado de mi posición, me dió una carta para su hermano D. Antonio María Segovia, propietario y director de El Mundo; uno de los periódicos mejor escritos que en Madrid se han publicado, rebosando de ingenio y de oportunísima vis cómica. En aquella carta pedía para mí a su hermano, mi condiscípulo, la plaza de un empleado que acababa de despedirse, diciéndole quién yo era, la educación que había recibido, y lo útil que yo podía ser, atendida la módica retribución del empleo que para mí solicitaba. Mi ambición era llegar a ser periodista, llegar a firmar el folletín de un periódico que llegase a manos de mi padre: tomé, pues, la carta de mi condiscípulo, y metiéndola en la cartera del capitán Antonio Madera (otro condiscípulo nuestro), la cual no sé ya por qué llevaba yo en el bolsillo, creí meter en ella mi fortuna.

Joaquín Massard, que en todo pensaba y de todo sacaba partido, me dijo al salir:

—Sé por Pedro Madrazo que usted hace versos.

—Sí, señor; le respondí.

—¿Querría usted hacer unos a Larra?, repuso, entablando su cuestión sin rodeos; y viéndome vacilar, añadió: «yo los haría insertar en un periódico, y tal vez pudieran valer algo». Ocurrióme a mí lo poco que me valdrían con mi padre, desterrado y realista, unos versos hechos a un hombre tan progreso y de tal manera muerto; y dije a Massard que yo haría los versos, pero que él los firmaría. Avínose él, y convíneme yo; prometíselos para la mañana siguiente, a las doce, en la Biblioteca; y despidiéndonos a sus puertas, echó Massard hacia la plazuela del Cordón, donde moraba, y Álvarez y yo por la cuesta de Santo Domingo a vagar como de costumbre. Pensé yo al anochecer en los prometidos versos, y fuíme temprano al zaquizamí, donde mi cestero me albergaba con su mujer y dos chicos, que eran tres harpías de tres distintas edades. No me acuerdo si cenamos: pero después de acostados, metíme yo en mi mechinal, con una vela que a propósito había comprado.

En aquella casa no se sabía lo que era papel, pluma ni tinta; pero había mimbres puestos en tinte azul, y tenía yo en mi bolsillo la cartera del capitán con su libro de memorias. Hice un kalam de un mimbre, como lo hacen los árabes de un carrizo, y tomando por tinta el tinte azul en que los mimbres se teñían… He aquí, Sr. Velarde, cómo se hicieron aquellos versos, cuya copia trasladé a un papel en casa de Miguel Álvarez a la mañana siguiente, y partí a entregar mi carta al director de El Mundo. Salió a recibirme a una antecámara: presentéle la carta, y mientras la leía, penetraron mis ojos indiscretos en el aposento inmediato, cuya puerta había dejado él abierta. Parecióme a mí la de un paraíso: una mujer pequeña y fina, esbelta y ondulosa como una garza, con una cabellera como los arcángeles de Guido Reni y con dos ojos límpidos y serenos como los de las gacelas, esperaba reclinada en un mueble a que su marido concluyera con el importuno que había venido a separarle de ella. Cuando aquél me dijo, con los más atentos modales, que sentía no necesitarme, porque acababa de dar a otro la plaza que su hermano le pedía, me marché cabizbajo y cariacontecido, pero convencido perfectamente de que un hombre que tenía aquella mujer no debía necesitar de mí ni de nadie, y di conmigo en la Biblioteca. No estaba ya en ella Joaquín Massard, pero me había dejado una tarjeta, en la que me decía: «¿Puede usted traerme los versos a casa, a las tres? Comerá usted con nosotros.»

A los tres cuartos para las tres eché hacia la plaza del Cordón; los Massard habían comido a las dos: la hora del entierro, que era la de las cinco, se había adelantado a la de las cuatro. Los Massard me dieron café; Joaquín recogió mis versos y salimos para Santiago. La iglesia estaba llena de gente; hallábanse en ella todos los escritores de Madrid, menos Espronceda, que estaba enfermo. Massard me presentó a García Gutiérrez, que me dio la mano y me recibió como se recibe en tales casos a los desconocidos. Yo me quedé con su mano entre las mías, embelesado ante el autor de El Trovador, y creo que iba a arrodillarme para adorarle, mientras él miraba con asombro mi larga melena y el más largo levitón, en que llevaba yo enfundada mi pálida y exigua personalidad.

El repentino y general movimiento de la gente nos separó; avanzó el féretro hacia la puerta; ordenóse la comitiva; ingirióme Joaquín Massard en la fila derecha, y en dos larguísimas de innumerables enlutados nos dirigimos por la calle Mayor y la de la Montera al cementerio de la Puerta de Fuencarral. Mohíno y desalentado caminaba yo, poniendo entre los días nefastos aquel aciago en que me habían negado una plaza en El Mundo, había llegado tarde a la mesa, y en que iba, por fin, ayuno, a enterrar a un hombre, cuyo talento reconocía, pero que no entraba en la trinidad que yo adoraba, y que componían Espronceda, García Gutiérrez y Hartzenbusch. Parecíame que con aquel muerto iba a enterarse mi esperanza, y que nunca iba yo a tener un papel en que enviar impresos mis delirios a la mujer a quien había pedido un año de plazo para pasar de crisálida a mariposa, ni mis versos laureados al padre a quien con ellos había esperado glorificar. Así el más triste de los que íbamos en aquel entierro, marchaba yo en él, envuelto en un surtout de Jacinto Salas, llevando bajo él un pantalón de Fernando de la Vera, un chaleco de abrigo de su primo Pepe Mateos, una gran corbata de un fachendoso primo mío y un sombrero y unas botas de no recuerdo quiénes; llevando únicamente propios conmigo mis negros pensamientos, mis negras pesadumbres y mi negra y larguísima cabellera.

Llevaba yo, y veníanme, sin embargo, todas aquellas ajenas prendas como si para mí hubieran sido hechas; y traídas, pero no maltratadas, no revelaban que su portador salía con ellas bien cepilladas del alto zaquizamí de mi hospitalario cestero. Llegamos al cementerio: pusieron en tierra el féretro y a la vista el cadáver; y como se trataba del primer suicida a quien la revolución abría las puertas del campo santo, tratábase de dar a la ceremonia fúnebre la mayor pompa mundana que fuera capaz de prestarla el elemento laico, como primera protesta contra las viejas preocupaciones que venía a desenrocar la revolución. D. Mariano Roca de Togores, que aún no era el marqués de Molins, y que ya figuraba entre la juventud ilustrada, levantó el primero la voz en pro del narrador ameno del Doncel de Don Enrique, del dramático creador del enamorado Macías, del hablista correcto, del inexorable crítico y del desventurado amador. El concurso inmenso que llenaba el cementerio, quedó profundamente conmovido con las palabras del Sr. Roca de Togores, y dejó aquel funeral escenario ante un público preparado para la escena imprevista que iba en él a representarse. Tengo una idea confusa de que hablaron, leyeron y dijeron versos algunos otros: confundo en este recuerdo al conde de las Navas, a Pepe Díaz…, no sé…, pero era cuestión de prolongar y dar importancia al acto, que no fué breve. Íbase ya, por fin, a cerra la caja, para dar tierra al cadáver, cuando Joaquín Massard, que siempre estaba en todo y no era hombre de perder jamás una ocasión, no atreviéndose, sin embargo, a leer mis escritos con su acento italiano, metióse entre los que presidían la ceremonia, advirtióles de que aún había otros versos que leer, y como me había llevado por delante, hízome audazmente llegar hasta la primera fila, púsome entre las manos la desde entonces famosa cartera del capitán, y halléme yo repentina e inconscientemente a la vera del muerto, y cara a cara con los vivos.

![Sepultura de Larra Sepultura de Larra]()

El silencio era absoluto: el público, el más a propósito y el mejor preparado; la escena solemne y la ocasión sin par. Tenía yo entonces una voz juvenil, fresca y argentinamente timbrada, y una manera nunca oída de recitar, y rompí a leer…, pero según iba leyendo aquellos mis tan mal hilvanados versos, iba leyendo en los semblantes de los que absortos me rodeaban, el asombro que mi aparición y mi voz les causaba. Imaginéme que Dios me deparaba aquel extraño escenario, aquel auditorio tan unísono con mi palabra, y aquella ocasión tan propicia y excepcional, para que antes del año realizase yo mis dos irrealizables delirios: creí ya imposible que mi padre y mi amada no oyesen la voz de mi fama, cuyas alas veía yo levantarse desde aquel cementerio, y vi el porvenir luminoso y el cielo abierto… y se me embargó la voz y se arrasaron mi ojos en lágrimas… y Roca de Togores, junto a quien me hallaba, concluyó de leer mis versos; y mientras él leía… ¡ay de mí!, perdónenme el muerto y los vivos que de aquel auditorio queden, yo ya no los veía; mientras mi pañuelo cubría mis ojos, mi espíritu había ido a llamar a las puertas de una casa de Lerma, donde ya no estaban mis perseguidos padres, y a los cristales de la ventana de una blanca alquería escondida entre verdes olmos, en donde ya no estaba tampoco la que ya me había vendido.

¡Feliz aquel cuyo primer amor se malogra! ¡Desventurado aquel cuyo primer delito es una rebelión contra la autoridad paterna! Al primero le abre Dios el paraíso terrenal: del segundo no deja que repose la conciencia. Cuando, volviendo de aquel éxtasis, aparté el pañuelo de mis ojos, el polvo de Larra había ya entrado en el seno de la madre tierra: y la multitud de amigos y conocidos que me abrazaban no tuvieron gran dificultad en explicar quién era el hijo de un magistrado tan conocido en Madrid como mi padre. Pero, ¿sabe usted, mi buen Velarde, quién era entonces, lo que valía y cómo y por quién llegó a ser famoso su agradecido amigo?”

«El silencio era absoluto: el público, el más a propósito y el mejor preparado; la escena solemne y la ocasión sin par. Tenía yo entonces una voz juvenil, fresca y argentinamente timbrada, y una manera nunca oída de recitar, y rompí a leer..., pero según iba leyendo aquellos mis tan mal hilvanados versos, iba leyendo en los semblantes de los que absortos me rodeaban, el asombro que mi aparición y mi voz les causaba. Imagineme que Dios me deparaba aquel extraño escenario, aquel auditorio tan unísono con mi palabra, y aquella ocasión tan propicia y excepcional, para que antes del año realizase yo mis dos irrealizables delirios: creí ya imposible que mi padre y mi amada no oyesen la voz de la fama, cuyas alas veía yo levantarse desde aquel cementerio, y vi el porvenir luminoso y el cielo abierto... y se me embargó la voz y se arrasaron mis ojos en lágrimas... y Roca de Togores, junto a quien me hallaba, concluyó de leer mis versos.» José Zorrilla. Recuerdos del tiempo viejo

![José Zorrilla en el Teatro Español. Madrid (Foto propia) José Zorrilla en el Teatro Español. Madrid (Foto propia)]()

A LA MEMORIA DESGRACIADA DEL JOVEN LITERATO MARIANO JOSÉ DE LARRA

(José Zorrilla)

Ese vago clamor que rasga el viento

es la voz funeral de una campana;

vano remedo del postrer lamento

de un cadáver sombrío y macilento

que en sucio polvo dormirá mañana.

Acabó su misión sobre la tierra,

y dejó su existencia carcomida,

como una virgen al placer perdida

cuelga el profano velo en el altar.

Miró en el tiempo el porvenir vacío,

vacío ya de ensueños y de gloria,

y se entregó a ese sueño sin memoria,

¡que nos lleva a otro mundo a despertar!

Era una flor que marchitó el estío,

era una fuente que agotó el verano:

ya no se siente su murmullo vano,

ya está quemado el tallo de la flor.

Todavía su aroma se percibe,

y ese verde color de la llanura,

ese manto de yerba y de frescura

hijos son del arroyo creador.

Que el poeta, en su misión

sobre la tierra que habita,

es una planta maldita

con frutos de bendición.

Duerme en paz en la tumba solitaria

donde no llegue a tu cegado oído

más que la triste y funeral plegaria

que otro poeta cantará por ti.

Ésta será una ofrenda de cariño

más grata, sí, que la oración de un hombre,

pura como la lágrima de un niño,

¡memoria del poeta que perdí!

Si existe un remoto cielo

de los poetas mansión,

y sólo le queda al suelo

ese retrato de hielo,

fetidez y corrupción;

¡digno presente por cierto

se deja a la amarga vida!

¡Abandonar un desierto

y darle a la despedida

la fea prenda de un muerto!

“Poeta, si en el no ser

hay un recuerdo de ayer,

una vida como aquí

detrás de ese firmamento...

conságrame un pensamiento

como el que tengo de ti”.

![Casa de la calle Santa Teresa de Madrid en la que falleció José Zorrilla (Foto propia) Casa de la calle Santa Teresa de Madrid en la que falleció José Zorrilla (Foto propia)]()

![Lápida de Larra en la casa donde murió. Calle Santa Clara de Madrid (Foto propia) Lápida de Larra en la casa donde murió. Calle Santa Clara de Madrid (Foto propia)]()

![Larra en un relieve en laa calle Huertas. Madrid (Foto propia) Larra en un relieve en laa calle Huertas. Madrid (Foto propia)]()